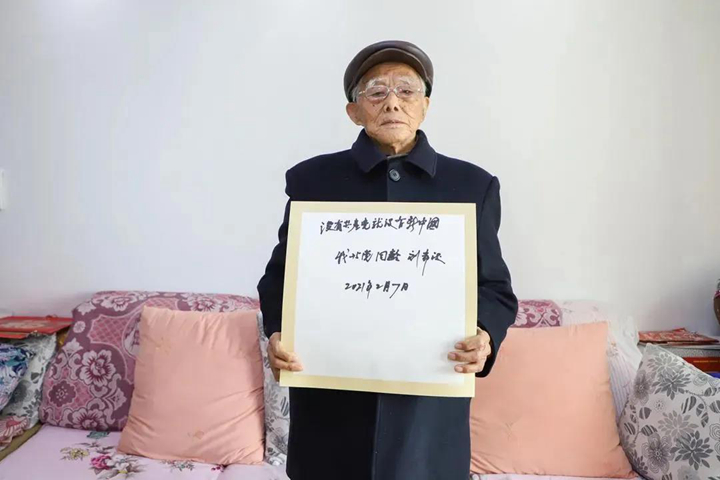

发布时间:2021-03-05 浏览量: 次 来源:苏州高新区(虎丘区)委老干部局

在苏州高新区有这样一位老人,他“与党同龄”,出生于1921年他的命运与新中国紧密相连,他见证了共产党的光辉历程,他一生坚定跟党走,以满腔的热情投入中国革命、建设、改革的事业中,今天我们一起来聆听百岁党员刘希政的初心故事。

刘希政,男,汉族,1921年出生,江苏淮安人,1940年6月参加革命工作,1944年7月加入中国共产党,抗战时期离休干部,曾任吴县粮种场党委书记、浒关镇党委书记等职,1983年11月在浒关镇办理离休。

1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海举行,这次大会的召开标志着中国共产党正式宣告成立。而在江苏淮安的小村庄,刘希政出生还不满1个月,100年倏忽而过,这位党的同龄人,百年命运始终与党紧紧地联系在一起。1940年6月,年仅19岁的刘希政选择参加革命。小时候家里穷,没有土地,刘希政的父母兄弟靠做苦力做长工养活家人。作为家里最小的儿子,他从小跟着家人下地干活,给别人家打庄稼、刨山芋、收黄豆,一年到头吃的是玉米糊和山芋,过年才能吃上一顿米饭。十几岁没做过一件新衣服,一大家子就三间房,没地方睡就睡在地主家的草垛里。“懂事以后我就一直想靠自己的意志和决心走出一条路。参加革命这条路,我走对了!”刘希政兴奋地说。

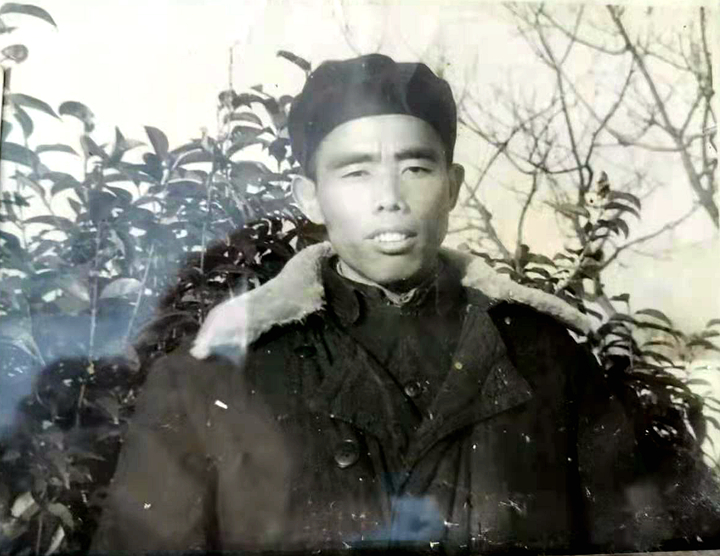

抗日战争期间,刘希政所在的队伍兵力少,三五天就要打一场硬仗,但是“天地任我闯”的斗志激励着他们。“群众都很苦,脸色枯黄,没有粮食吃。我们住在高粱地里,全靠群众接济一点口粮。没有办公的地方,蹲下来就是办公。打游击被敌人包围,只能和联防队的战友们架起机枪和小炮,往前冲锋。”这是刘希政记忆中的艰难抗战。即使当时的条件很苦,但是革命的理念没有动摇。1944年,抗日战争进入尾声,刘希政通过两位入党介绍人的介绍,正式成为一名中国共产党党员。回忆起入党时的情景,刘希政印象深刻,“太激动了,入党誓词我一直记得,一定要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨!”

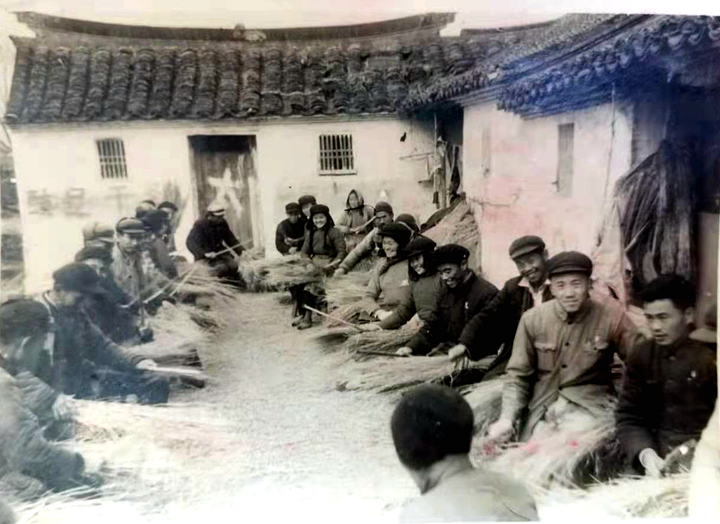

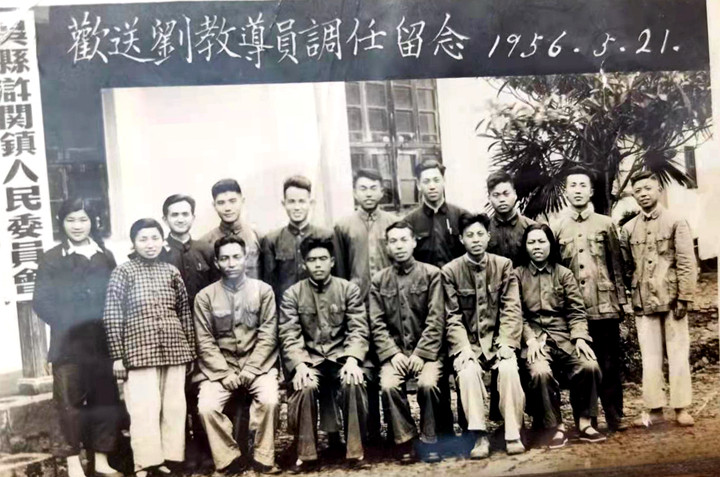

抗战结束后,组织选派刘希政从淮安前往当时的黄埭乡工作,发动群众,在荒废的土地上重新组织生产。群众的好日子没过几天,国民党残余时常骚扰。艰苦的斗争迎来了最后的胜利。1949年10月1日,中华人民共和国举行开国大典,新中国成立的消息从北京一级一级传过来,刘希政高兴得不得了,浑身充满干劲。1955年到1956年,刘希政担任浒墅关镇委书记,带着群众劳动,艰苦创业。后还担任了吴县县委组织部副部长、太平公社书记、组织部副部长、农工部副部长等职务。一直到1962年,他才有机会第一次去到北京,站上天安门的城楼,那一刻,他永远铭记。1968年,刘希政任浒墅关蚕种场书记,后又担任浒墅关镇党委副书记、书记等职,直到1983年离休,在浒墅关留下了十多年的奋斗足迹,一生为党和人民奉献了40多年。

“小时候虽然穷,但我没走过弯路,我始终坚信只有跟共产党走,才有前途,要干就干革命。”100岁的老革命说起激情燃烧的岁月,仍然滔滔不绝。“我们小时候苦,但现在的国家强起来了、富起来了,人民生活蒸蒸日上。我们已经有9000多万党员,14亿多人口,脱贫攻坚取得了巨大成就,过年在电视里看到脱贫户开心,我也跟着高兴。永远跟着共产党走!”

对于自己的子女,刘希政严格要求“苦”字当头,牢牢遵守“三大纪律八项注意”的优良传统和行动准则。如今,5个儿女生活也都美满富足。在父亲的影响下,刘希政的二儿子刘建中1976年参军,1978年入党,退伍后进入苏州公安局工作,谈起父亲,他说:“父亲平时很节俭,即使退休也每天坚持看报纸看电视,关心国家大事。我的父亲很了不起,是我们所有子女的榜样。”

今年是中国共产党成立100周年,谈起100年来国家发生的巨大变化,刘希政很激动,“在共产党的带领下,中国人民逢山开道,遇水架桥,过去老百姓在深山里出不来,现在道路四通八达。农业大丰收,农民的饭碗端牢了,吃穿不愁。科技也在飞速发展,大不一样了!”

中国人民抗日战争胜利纪念章、中华人民共和国成立纪念章一直是老人的宝贝。翻开几十年的老照片,回忆再次涌上心头。“我们的初心使命不能忘记,走过的道路不能忘记,千千万万流血牺牲的革命英雄不能忘记,没有他们的奋斗就没有今天,没有共产党就没有新中国。这辈子,我最自豪的事情就是加入了中国共产党,我和中国共产党同龄,见证了党的一百年,未来我希望还能见证国家更多的新发展、新变化!”老人动情地说。